清华大学历史系与英国埃克塞特大学历史系共同举办第三届“景观、农业和环境”学术研讨会

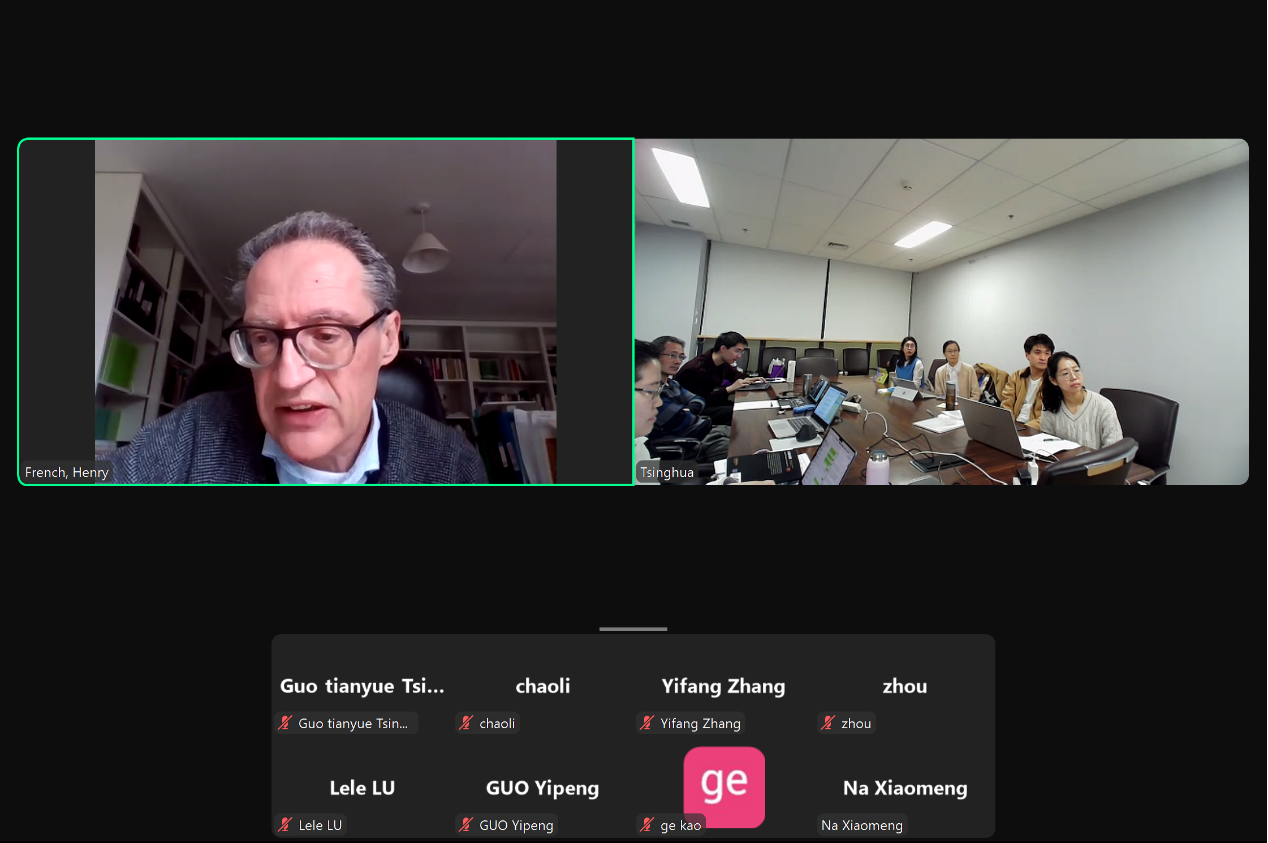

2025年4月4日至5日,清华大学人文学院历史系与英国埃克塞特大学(University of Exeter)历史系共同举办了第三届“景观、农业和环境”线上学术研讨会。清华大学历史系梅雪芹教授带领博士生李超、张茜、拜李赞和硕士生郭天悦参加,英国埃克塞特大学的亨利·弗伦奇(Henry French)教授则带领博士生卢乐乐、周川又和硕士生林梓阳参与会议。

北京时间4月4日下午4点30分,中方师生齐聚人文学院227会议室,通过线上连线方式与英方学者展开深入讨论交流。在弗伦奇教授致开幕词后,英方学生依次报告各自研究内容。硕士生林梓阳报告的题目是《从阴阳到营养:中国人餐桌上的粥与牛奶之争》(Zhou and Milk on the Chinese Dining Table: From Yin-yang to Yingyang)。该报告以新冠疫情期间中国社交媒体上就早餐应选米粥还是牛奶所引发的广泛讨论为切入点,通过回溯粥与牛奶在中国饮食文化中各自的形成、发展与转变历程,分析传统与现代、身份认同与价值观、营养科学与养生理念之间的多重张力,并探讨国家政策与奶制品企业在形塑“健康”、“科学”与“强壮民族”等话语过程中发挥的作用。博士生卢乐乐报告的题目是《理解约翰·布拉德比·布莱克收藏:英国人从中国风中追求有用知识》(Understanding the John Bradby Blake Collection: The British Pursuit of Useful Knowledge from Chinoiserie),她从近期广州海事博物馆的主题展览“遇见黄东:一个清代广州‘事仔’的大世界”出发,通过把其中布莱克的植物学收藏和与之相关的中英人文互动置于当时英国人同时追求“中国风”和“有用知识”的时代背景中,认为该收藏展示了十八世纪中期以来不同阶层的英国人针对中国相关事物发展出的不同态度。博士生周川又报告的题目是《白人政策、澳大利亚工人运动与帝国联邦的衰落(1914至1921年)》(White Policy, the Australian Labour Movement and the Decline of Imperial Federation from 1914 to 1921),介绍了“帝国联邦”这一旨在加强帝国合作、统一英帝国的政治运动,并讲述“一战”期间澳大利亚工党通过舆论宣传反对“帝国联邦”愿景,为求胜选而渲染其“服务伦敦资本家、意图摧毁保护本地工人的白人政策”,最终终因1917年大选失败而接受与前者有传承关系的“英联邦”规划。亨利·弗伦奇教授报告的题目是《回到未来:利用历史数据为英国农业可持续发展的当代与未来模式提供参考》(Back to the Future: Using historical data to inform contemporary/future models of sustainability in UK Farming),综述其近期的研究成果。弗伦奇教授指出,实现农地利用可持续发展的巨大困难源于“土地共享”和“土地分离”两种土地利用思维间难以调和的矛盾,因此判断某个土地利用系统是否具有可持续性需从历史中寻找答案。他的研究目前已涵盖英格兰一系列具有代表性的农业生态区、农业类型和定居模式,统计了过去八个世纪以来这些区域中耕地和牧场的发展轨迹,以及圈地运动和农业“改良”等事件的影响。

次日下午4点30分,会议下半程如期举行,由梅雪芹教授主持,中方学生依次汇报。在梅教授的简短致辞后,博士生拜李赞开始了题为《美国昆虫学委员会报告中的中国治蝗农书与人-蝗关系研究》(The Chinese Agricultural Treatises for Locust Control and the Human-Locust Relationship of China in the Reports of the United States Entomological Commission)的分享,介绍了中国古代治蝗农书中的观念和方法通过以斯卡奇科夫为代表的汉学家的翻译传播到西方,并在19世纪后期被收入美国内政部昆虫学研究报告中的经过,展现了全球知识传播的多向性。硕士生郭天悦的报告题为《“雨随林来”:19世纪后期南澳大利亚森林的气候影响讨论》(“Rain Follows the Tree”: Climatic Discourse on Forests and Their Influence in Late Nineteenth-Century South Australia),介绍了19世纪后期南澳大利亚森林管理事业发展过程中各方对森林气候效应的不同看法,指出针对该话题的讨论成为推动殖民地森林保护运动的重要工具,变化的自然环境由此深刻影响历史进程。博士生李超的报告题为《人和景观的双向塑造:19世纪末20世纪初东非昏睡病大流行新论》(The Bidirectional Shaping of Humans and Landscapes: A New Perspective on the Sleeping Sickness Epidemic in East Africa at the Turn of the 19th and 20th Centuries),将流动性纳入对景观的考察,指出由采采蝇传播的昏睡病在19世纪末流行于非洲和猎象活动相关,非洲象种群的减少导致生态系统失衡,造成采采蝇数量和活动范围扩大进而传播疫情,人和景观的双向塑造产生了两败俱伤的后果。博士生张茜的报告题为《治理的困境:20世纪英国康沃尔郡的海砂利用与海岸保护》(The Dilemma of Governance: Utilization of Sea Sand and Coastal Protection in Cornwall during the 20th Century),梳理了康沃尔郡自1261年海砂应用于农业的历史脉络,分析了20世纪因过度开发引发的生态危机与社会矛盾,阐释了海砂作为资源所承载的生产-经济-生态三重属性及其背后的多方利益博弈。

在汇报之后,双方积极展开评议、提问与交流环节,在此过程中有多位同学通过线上提问的方式参与讨论。最后,梅雪芹教授和亨利·弗伦奇教授做总结发言,肯定了中英学者在前两届学术交流后继续举办第三届专题研讨会的意义,并期待这样的活动能在未来持续开展。