柿沼阳平教授“中国古代的秃头与发型问题”讲座成功举办

2025年4月24日下午,清华大学人文学院历史系主办的“清华历史讲堂”于蒙民伟人文楼315教室再次开讲。本次讲座邀请了日本早稻田大学的柿沼阳平教授,作主题为“中国古代的秃头与发型问题”的演讲。讲座由本系侯旭东教授主持,吸引了校内外众多本科生、研究生与学者参与。

柿沼教授在讲座开头指出,由于荷尔蒙的原因而造成头发稀薄的现象,自古以来令男人们头痛不已。由中国古代的男性是如何面对“秃”这一生理问题,可以进而思考古代的发型问题。

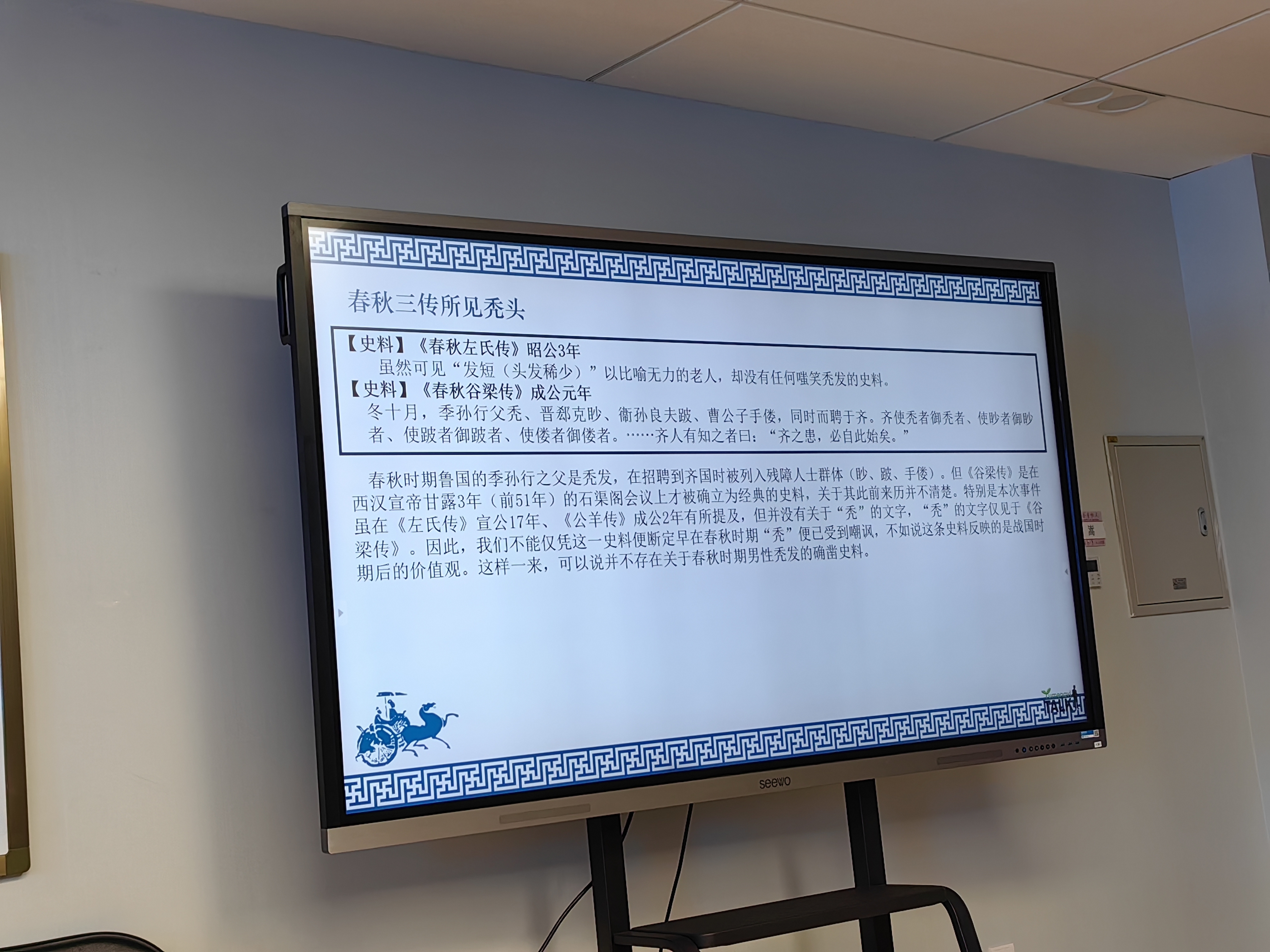

商代人以结发为日常的发型,被发作为非日常发型。而甲骨文中不存在“秃”字,此时似乎秃头尚未引起注意。甲骨文的“夷”字近于“人”,并非被发,中国传统认知中被发者为夷狄的认知应不能上溯至殷商。春秋中期的子犯编钟铭文有周王向臣下赠予车马、衣裳、腰带、市(膝蔽)及冠的记录,冠已与当时的礼制产生关系。西冈市祐将《左传》中平王动迁之初在伊川“被发而祭于野者”的被发解读为指巫祝的形态,而非一般认为的戎的外貌,由此可见当时的“被发”是代表脱离社会人士、脱离秩序人士的象征,而不带有蛮夷的意味。同时,春秋时期未有关于男性秃发的确凿史料,而女性则已经重视头发,并出现了女性专用的假发。到战国时期,被视为蛮夷的楚国也不是被发,已有基于礼制的冠。

从《论语》来看,冠礼的起源可以上溯至春秋时期,冠为官员及成年男子所服,秃发之人无法结发,故不宜戴冠。冠制与冠礼在战国进一步普及,战国后期开始出现在冠的设计和冠带上考究的人。在此背景下,秃发者的焦虑感日渐增强,本为女性装饰物的假发(髢)也开始为男性所用。

虽然战国以来秃头被视作疾病和丑恶,为了避免秃发者被逐出礼制秩序,汉代开始为“秃”设置了礼仪上的种种例外性规定。与此同时社会上对于秃头的忌讳与嗤笑,即使是王莽也无法避免,故而对帻加以改良,在头顶部盖以巾从而遮掩秃发。这种焦虑感在东汉时期催生出了治疗秃发的药物,与此同时,“髢”的制作、流通也日渐兴盛。后者的原材料即其他人的头发,存在官吏或叛乱者掠取头发以制作假发获利的记录。汉代以后的贫困女性也常有以出卖长发换钱的事情。

五胡北朝游牧民的发型多被称作“辫发”“策发”“索头”“索虏”“髡头”。无疑,早期鲜卑的发型与汉人迥异,太和十八年北魏孝文帝禁止穿胡服,此时胡人的发型也变为汉人风格。但事实上,诸多例子都表明五胡时期的匈奴、羯、氐配下有汉人官员(冠者),同时承认胡汉双方的发型,君主自身或胡人重臣也戴冠。此时胡人所戴之冠未必来自汉人。而北魏太和十五年之前刺史以上官员应该已实施冠制,来自汉人的冠制在5世纪初期也已渐次开始了整备工作。太和以后,北朝已经自我定义为“冠带”之国。这是基于“北魏=衣冠国=华(华夏)”这一认识为前提的。可以说此时不论南朝、北朝,秃发者与汉代一样在社会中处于劣势。

讲座最后,在座的师生就讲座中涉及的冠制、发型、假发等进行提问,柿沼教授详细回答了大家的疑问。讲座在热烈的讨论中结束。

柿沼教授本次讲座的主要内容曾以《中国古代禿頭攷》《魏晋南北朝時代における仏教と剃髪》为题的论文形式发表。