Emanuel Tov 教授“死海古卷与犹太研究”讲座成功举办

2025年10月13日下午,清华大学人文学院历史系主办的“清华历史讲堂”在蒙民伟人文楼315会议室成功举行。本次讲座特别邀请到希伯来大学荣誉讲座教授、美国艺术科学院院士、英国学术院院士、以色列科学院院士Emanuel Tov教授作“死海古卷与犹太研究”的主题讲座。讲座由本系宋立宏教授主持,吸引到校内外众多师生参加,包括中国社会科学院、牛津大学、希伯来大学的学者。

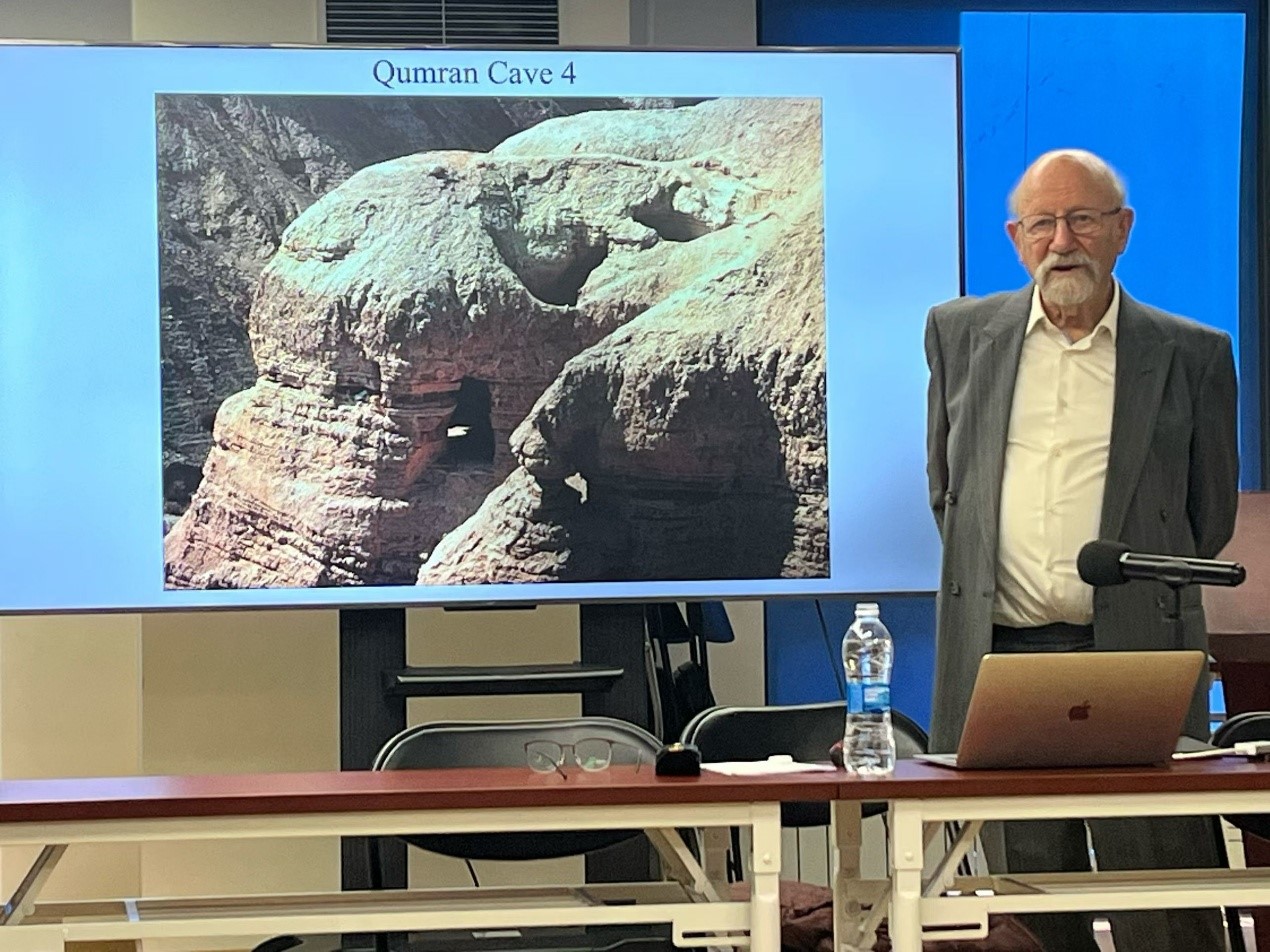

Emanuel Tov教授首先介绍了死海古卷的基本情况及其发现历程。这些古卷由皮革或纸莎草制成。古卷的发现充满偶然性,最早是在1947年,由牧羊人在寻找山羊时,于死海附近的库兰的洞穴中发现,随后至1956年又在耶利哥、隐基底和马萨达等地陆续发现了一些古卷。这些经卷在十分干旱的环境中得以保存,书写时间可追溯到公元前250年至公元70年之间。

Tov教授深入介绍了死海古卷的内容、文类与可能的作者。在总数大约一千份的古卷中,有三分之一属于如今的希伯来圣经正典,不过库兰社群对于圣经正典的界定标准比后来的拉比犹太教更为灵活。其余三分之二则属于非正典的宗派文献,包括律法文本、启示文学、末世文学、圣经评注与翻译、赞歌、历史著述等。这些古卷大多出自库兰,学界通常认为其作者与古代犹太宗派爱色尼派有关。爱色尼派生活在死海沿岸,主张集体生活,相信灵魂不朽,致力于全天候的劳作与祈祷。该社群在公元66年罗马军队抵达时,将经卷藏匿于洞穴中。

讲座重点提到了死海古卷的文本细读和现代研究方法。Tov教授指出,古卷多为残片,其复原工作如同拼图,极为困难。他详细介绍了抄工在古卷制作中的复杂分工。现代研究借助科技手段,如碳-14断代法,以及利用人工智能对古代希伯来字母的写法和笔迹进行分析,以精确识别抄工和判断字体的流变。Tov教授还提纲挈领地结合古卷写本分析了抄工书写的特征和风格,介绍了最新的一些研究成果。

讲座最后回顾了死海古卷的出版史。自1992年起,Tov教授领导研究团队接手了剩余古卷的整理和出版工作,在克服了残片支离破碎的困难后,最终在1992到2010年间出版了33卷《犹地亚沙漠的发现》(Discoveries in the Judaean Desert),这是死海古卷最权威的版本,带有详尽的学术评注。

Emanuel Tov教授的讲座脉络清晰,帮助师生理解死海古卷对古代犹太历史、宗教与文本研究的重要价值。讲座结束后,Tov教授和在场听众就古卷书写特征、使用文学理论研究死海古卷、希腊文圣经与希伯来圣经的关系、死海古卷对圣经诠释的影响、中国古代简帛文书与死海古卷的异同等问题作了进一步热烈研讨。本次“清华历史讲堂”在浓厚的学术氛围中圆满结束。

(石佳怡 供稿)